頭のいい子が使っている通信教育といえば、Z会といっても過言ではないのではないでしょうか。

我が家は年少コースからZ会を受講し、現在は小学生コースを続けいています。

学校のテストではほぼ100点。

通知表もオール「よくできる」の結果に繋がっています。

Z会はいつから始めるのが良いのか

実際に、年少コースから受講してどうだったかというと

Z会を年少コースからやっておいて良かったよ!

理由はいくつかありますが、一番に言えること。

親にとってめんどくさいからだよ

なぜめんどくさいのに早くから始める必要があるのか。

Z会の年少コースから続けて小学生コースも受講中の保育士でもある筆者が解説していきます。

\Z会の資料請求/

Z会の幼児コースはめんどくさいのに早くから始める理由

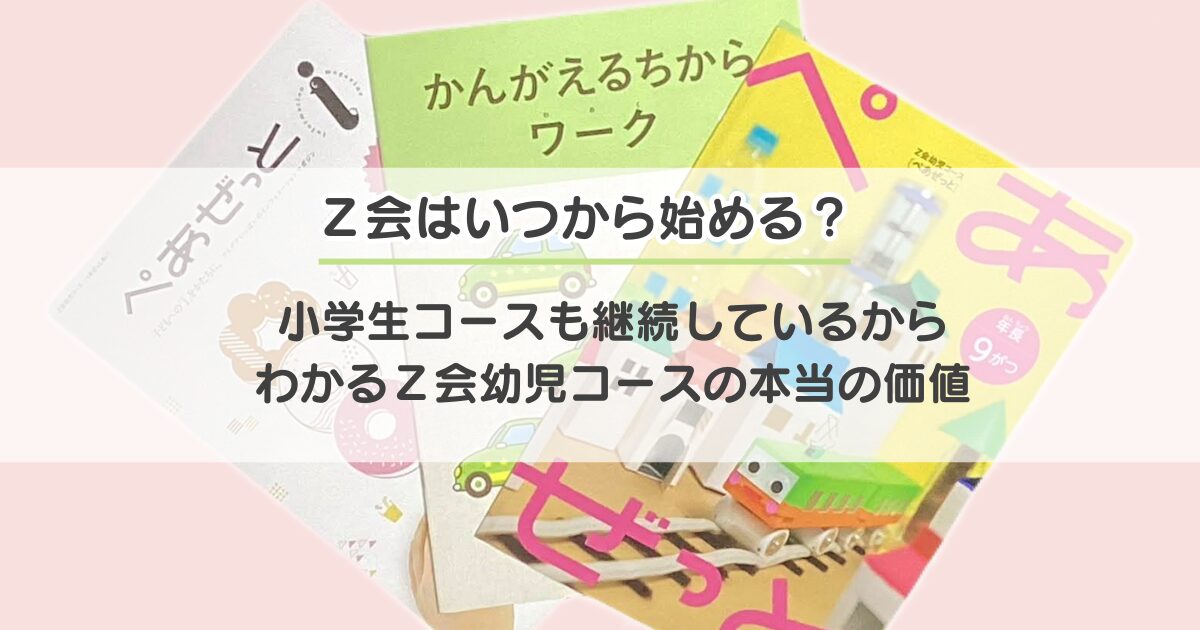

Z会の幼児コースの特徴

- あと伸び力

- 知的好奇心を広げる実体験学習『ぺあぜっと』

- 考える力を身につけるワーク学習『かんがえるちからワーク』

この『ぺあぜっと』がめんどくさいんですよ。

なぜなら『ぺあぜっと』は体験学習なので親が一緒に関わらなくてはならないからです。

なにしろ親の負担が大きいんですよね。

- ハサミ・折り紙・クレヨンなど使った工作や実験が多い

- 工作や実験で使う資材は家庭で準備をするものが多い

- 屋外へ出て自然観察などすることがある

- 毎月、料理がある

所要時間は2時間ですが、実際にはそこまでかからないこともあります。

提出する『ぺあぜっとシート』を描く時間も入れるとかかるかなという印象です。

私は子供と一緒に関わりたくってZ会を選んだので満足度が高かったよ

1.お子さんの興味の幅が広がる

親の手がかからずにできるこどもちゃれんじなどもありますが、幼児期はお子さんと一緒に関わることでお子さんが何に興味があるのか見えてきます。

親が選ぶと自分の好きなものを取り入れたり、内容も偏ったりしがちだよね

もちろんそれもいいんです。

でも

「だれが、どこで、なにをする?ゲーム」

「だれが」「どこで」「なにをする」が書かれた3種類のカードをひいて、出たカードでできた文の通りにするというゲーム。

「だれが」にはお子さんのお名前やお母さんなど書くのですが、「どこで」と「なにをする」はお題があるので簡単にはじめられした。

簡単にできるけど、このゲームをしようとはなかなかならないから教材があって良かったよ

ゲームを通して、基本的な文型、主語述語の関係を体感できるのも良いなと思いました。

遊びを通して親子で学ぶ機会が増える

内容も身近なものを使って幅広く取り組めるので、親子で楽しめます。

色んなジャンルの体験があるので、意外なことに興味を示すこともありますよ。

共働きで忙しい方には大変なこともあるかもしれませんが、遊びの一環として、週に1回くらいお子さんと一緒に学ぶ時間が取れれば十分にこなせる量になっています。

全部できなくてもOK!という気持ちで取り組むのがおすすめ

2.親が勉強に関わる練習ができる

めんどくさいペアぜっとですが、親が勉強に関わる練習ができるんです。

実はこの親が関わるという部分が一番の大切なポイントになります。

親が関わるというのは勉強を教えるという意味ではありません。

幼児期では

- 興味の種をまく

- 学びに繋がる体験をさせる

- 子どもへの声がけ

小学生以降は上記に加えて

- 勉強のスケジューリング

- 苦手分野の把握

等も含まれます。

東大理三へ4人のお子さんを入学させた佐藤ママをご存じですか?

佐藤ママの行っていることを全部真似するのは難しすぎると感じるほどストイックに子供の教育へ力を入れています。

でもそれくらい頑張れば、お子さんが伸びるのも理解ではきると感じました。

私には全部真似するのはかなりハードルが高いですがかなり参考になりました。

ここで言いたいのは

佐藤ママのようにできなくとも、小さいうちから『ぺあぜっと』を行うことで親が勉強に関わる練習ができます。

小学生以降は問題を解いていく中でどのように声がけするか、間違えた場合にどのようにアプローチするかなど、Z会では詳しく説明してくれるんですよね。

Z会は保護者用の解説書が良い

幼児コースには「ぺあぜっとi」という保護者向けの解説書があります。

『ぺあぜっとi』とは

- 学習テーマのコツとアドバイス

- 声かけのヒント

- 応用例

- ポイント

- 『かんがえるちからワーク』の解答

『かんがえるちからワーク』は大人にとっては、解答見ずに丸つけできるので解答をわざわざ見る必要もないかなと思いがちですが

- 発展

- サポート方法

- 丸つけのコツ

など書いてあるので参考になります。

小学生以降も『サポートブック』として、解答解説があります。

- どこまでできていたら丸なのか

- 間違えているときの評価できるポイント

- 取り組みを評価し、ほめるポイント

問題に正解することを重点におくのではなく、学習のポイントから何を学ぶべきなのかを教えてくれます。

解説書によって、子どもへの関わり方も学べるんですね。

解説の良さがZ会の強みなんだね

3.年少コースはから始めればZ会は難しくない

難易度が高いといわれているZ会。

年少コースから始めていると、Z会は難しくないです。

Z会 幼児コースの難易度

- 年少:易しい

- 年中:考える問題が増えてくる

- 年長:難易度が段階的に上がる

年中コース・年長コースと上がるに従ってZ会の教材は、だんだんと思考力が必要な問題が増えてきます。

幼児コースは難しくないけれど、少しずつ難易度が高くなっているなと感じたよ

これは小学校コース以降も1年生より2年生、2年生よりも3年生と少しずつレベルが高くなっていっていると感じます。

だからと言って難しいと感じるかというと、良問が多く解くのに時間がかかることもありますが、難しくてできないということはありません。

これは年少からこつこつと続けていた結果かなと思います。

Z会が難しいという声が上がるのは、Z会のカリキュラムを途中から受講した方に多いようです。

途中から受講したら出来ないかというとそんなこともありません。

Z会には先に述べた通り、解説書がしっかりしているので悩んでいるなら早めに始めるのがおすすめです。

4.シンプルな問題集に早くなれることができる

Z会には子どもを惹きつける『こどもちゃれんじ』のようなキャラクターや色使いなどありません。

オールカラーですが派手さがないシンプルな問題集です。

難易度が高い問題集ほど、シンプルなものが多いので、シンプルな問題集に慣れるといった意味でも良いところ。

小学生になってからZ会をはじめようと思った時に、このシンプルさから難しそうと感じて嫌になってしまう場合もあります。

このシンプルさが当たり前になると、進研ゼミのテキストががちゃがちゃしてるなって思うことも。

5.勉強の習慣化ができる

幼児期から勉強の習慣ができていれば小学校へ入学後も自然と勉強するのが当たり前になっています。

我が家はいつも朝に勉強しているんですが、ある日寝坊した時がありました。

今日は勉強やらないで学校へ行っておいで

と伝えたところ、泣き出す始末。

勉強は面倒くさいけれどやらないのは気持ち悪い

いきなり泣き出すので困惑しましたが、我が子ながら習慣ってすごいなと感心しました。

勉強の習慣化ができたのもZ会など小さい頃からやっていたおかげなだと感じました。

歯磨きのようにやらないと気持ち悪いという状況になると親も楽ちんです

6.幼児期の方がゆとりが持てる

小学校へ入学して感じたのは時間がないということ。

我が家は幼稚園だったので、保育園のお子さんより時間があったのもあります。

保育園へ通っているお子さんやきょうだいの状況にもよっては、保護者の方は幼児期も忙しいかもしれませんが、それでも小学校と比べると時間があったとこに気づくと思います。

通う学校にもよりますが、小学校では親のフォローが必要なことが多い。

- 宿題の丸付け

- 音読のチェック

- 明日の準備のフォロー

あれも、これもやりたいと思うけれど時間が足りないと感じることも多く、小学生以降にやろうと思ってもなかなかできないというのが現実です。

めんどうくさい『ぺあぜっと』をどうこなしていくか

一緒にやりたいと思ってはじめたZ会でも、準備やお出かけをしなくてはならない項目も多いので

ぺあぜっと残ってた・・・

ってこともありました。

でも、子どもはいっつも楽しんで取り組んでいました。

一緒にやることで思い出にもなるし、楽しいことも多いです!

1.お休みの日にやる

Z会の公式でも休みの日にやることを推奨しているので、平日にこなすよりはお仕事や子どももお休みの日にやるのがおすすめ。

せっかくの休日にやるのか・・・と思うと面倒くささがでてしまいますが

休日の遊びの一つを提案してもらえていると思うとより楽しめるんじゃないでしょうか。

ぺあぜっとの内容は遊びの延長でできるものが多いです。

幼児期の学びは遊びの延長が大切なので、一緒に遊びながら学べるのがいいですよね。

2.全てを完璧にやらなくてもOK!

毎月テーマがありますが、全てやろうとすると辛くなってしまうこともあると思います。

もちろん出来ることには越したことはないですが、ゆるく続けるというのはポイントの一つ。

3.「ぺあぜっとシート」が面倒くさくなったら時間を空ける、翌日にやる

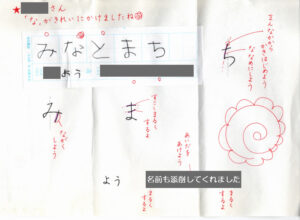

ぺあぜっとシートとは、ぺあぜっとで経験したことを絵や文章などで表現する提出課題です。

添削指導してくれます。

提出課題は、年少は『ワークシート』のみで、『ぺあぜっとシート』は年中から始まります。

我が家においても

ぺあぜっとシートを描くのがめんどくさい

とは言うことはありました。

楽しい気分で「ぺあぜっと」をやっていたにも関わらず、それを描くとなると絵が好きなお子さんは良いかもしれませんが、中にはやりたくないとなるお子さんもいらっしゃるでしょう。

我が家もそのタイプでした。

- 楽しい気分で終わらせて、一休み

- 「ぺあぜっと」の内容を午前中にやったら、「ぺあぜっとシート」は夕方にやる

など

時間を空けるのは有効です。

同じ日にやると親も子どもも面倒くさく感じることがあります。

そしたら思い切って別の日にやりましょう。

あまりに日にちが立ってしまうと子どもも大人も忘れてしまうことがあるので翌日にはやれるといいですね

通信教育の良いところ

Z会の体験学習は教材がなくても正直自分で行おうと思えばできますが、子育てに追われていると通信教育のありがたさを感じます。

通信教育のメリット

- 季節や行事に合わせた体験ができる

- 必要な時期に必要な働きかけができる

- 自分たちのペースで行える

子育てしていると日々の生活に追われ、行事など忘れていたりすることありますよね。

毎月教材として届くので、季節に関する楽しみ方や行事をZ会を通して行うことができます。

そしてその他にもメリットがあります。

- 自分で何をするか考えなくて良い

- Z会は色んな分野を幅広く学べる

娘はあまり絵を描くのが好きではなかったので、表現のページを嫌がる傾向がありましたが、毎月あるのでなんだかんだで描いていました。

ページ数も多くないから負担にならなし、表現が好きなお子さんは楽しんでできると思います!

提出物があるのでやらなきゃと思える

子どもと一緒になにかやりたいなと思っていても、つい後回しにしてしまうことってありますよね。

Z会の「ぺあぜっと」は「ぺあぜっとシート」を送ると「おへんじシート」をもらえるで提出しようという気持ちになれます。

期限内にできるよう計画を立てれると良いですが、できなくても提出有効期限(約1年間)であれば、「おへんじシート」がもらえます。

数枚まとめて提出しても大丈夫ですよ。

最後に

Z会の幼児コースの教材の量は多くないので、幼児期から勉強をやる習慣ができていれば、教材がたまってしまうリスクはかなり減ります。

現在、小学生コースを受講していますが教材が溜まってしまったことはありません。

もちろんZ会を始めるのに早いに越したことはないのですが、例え小学生になっていたとしても決して遅くはありません。

Z会は少しでも早くから始めるのか効果的なので、まずは資料請求からしてみるといいですよ。